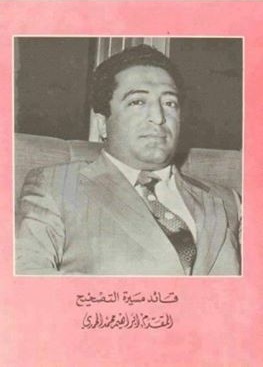

من ذكريات السفير عبد الرحمن محمد الحمدي ..

المكان: ثُلَا - شِبَام

الزمان: 1975

بعد أن قضى مع أسرته عطلة نهاية الأسبوع (ليلة الخميس ويوم الجمعة) غادر الرئيس ابراهيم الحمدي منزله في ثُلا صباح السبت نحو العاصمة صنعاء مستقلاً عربة صغيرة رباعية الدفع (حبة وربع طربال تويوتا)، وهي تشبه إلى حد ما عربات الجيب الشهيرة (الأمريكية الصنع)، وكان أحمد متاش يحتل مقعد السائق، بينما يقبع الرئيس في الجهة المقابلة له، وبينهما قعد الفتى عبدالرحمن الحمدي الشقيق الأصغر للرئيس، أما الحراسة فلم تكن تتعدى الجنديان اللذان شغلا المقعد الخلفي، ولم تكن العربة تحتوي غير هذين الصفين من المقاعد.

وعند أول طريق ثُلا- صنعاء (في منطقة الغيلين تحديدا)ً شوهد القاضي العلامة محمد الشماحي واقفاً على ناصية الطريق، والشماحي هو واحد ممن تتلمذ الرئيس على أيديهم عند دراسته للقضاء قبل أن يبلغ الخامسة عشرة (وقتها كان الرئيس في الــ 32 من العمر)، وهو القاضي العالم والشاعر الأديب وصاحب روح فكاهية جميلة، فأشار الرئيس لسائقه بالتوقف، وطلب من شقيقه عبدالرحمن الانتقال للمقعد الخلفي، ثم أجلس القاضي الشماحي مكان شقيقه، ولم يبدُ على أستاذه ما يوحي بأنه تعرف عليه.

الرئيس الحمدي : " أين عا تسيروا يا قاضي محمد؟". (استخدام صيغة الجمع تشير للتوقير).

القاضي الشماحي: شِبَام. قالها باقتضاب، وربما قد سرَّه أن يكون غنياً عن التعريف عند هذا الشاب.

الرئيس الحمدي يتعمد لفت نظر القاضي فيسأله : لزيارة كريمتكم (أختكم)؟.

هنا أدار القاضي رقبته بحدة - إلى اليمين- قاطعاً 90° تكفي لصنع زاوية قائمة بالتمام والكمال، لينظر نحو محدثه مصعوقاً وهو يقول:

مَا درَّرَّرَّاك؟ أنت .. أنت؟. [كان يحاول التذكر]

الرئيس الحمدي يقاطعه متصنعاً العتب : ما عرفتوني وأنتم من أساتذتي؟

فاندفع العالم العجوز يعتصر ذهنه كما لو أنه يعتصر منشفة مبلولة حتى يتذكر اسماً ما، ومع لمحة منه للحارسين، أدرك الأمر، وظهر بادي الانفعال وهو يشير نحو الرئيس بسبابته، وكأنه يوجه إليه مسدس بيرتا عيار 22، قائلاً بلهجة استنكار : " أو أنت الولد ابراهيم؟"

(اعتاد القضاة اطلاق لفظة الولد على تلامذتهم تعبيراً عن مشاعر الأبوة).

الرئيس الحمدي : نعم.

القاضي الشماحي محتدَّاً: "حرااام عليك يا ابراهيم تمشي لوحدك، أنت ملك الأُمة، ولست ملك نفسك".

الرئيس: الله هو الحافظ يا قاضي محمد.

وهنا وجد السائق متاش فرصة سانحة لينال من مخدومه، فانتهزها بذكاء قائلاً: " يا قاضي اليوم احنا معاه، وإلا في العادة بيهرب لوحده"، ومعها بدأت لسان القاضي تمطر كسحابة صيف، غير أنها سحابة تمطر المواعظ، وربما يجدر بنا أن نعرج على حادثة جانبية [خارج الشهادة] وقعت لاحقاً للقاضي مع الرئيس ياسر عرفات في الثمانينات في زيارةٍ له لليمن، فقد تعثر عرفات بحجر ووقع على وجهه فسارع الشماحي لرفع الحرج عنه ببديهة حاضرة ليقول له مازحاً : أَبَتْ الأرض إلا أن تُقَبلك يا أبا عمار.

هكذا كان أساتذة الرئيس الحمدي.

أوشكت العربة الوصول إلى مفرق شبام - صنعاء، وحينها كان المفرق لا يزال منطقة مهجورة، وكان القاضي الشماحي لحظتها يتهيأ للمغادرة، مع أنه لم يكن أمامه إلا أن يعتمد على الحظ ليحظى بسيارة أخرى دون أن يضطر لقطع عدة كيلو مترات وصولاً إلى شبام سيراً، لكن الرئيس الحمدي كان مصرَّاً – وبشدة - على ايصاله إلى ديار أصهاره بسيارته، وفي الوقت نفسه لم يكن يريد دخول شبام معهم، لأنه كان متعجلاً الوصول إلى القيادة [الرئاسة] لارتباطات كثيرة، وشبام فيها سوق، والناس سوف تتجمع، ولم يكن ابراهيم ممن يدع الناس دون أن يصغي للكل، ويوزع الحلول على الجميع، لذا فقد أمر سائقه بالتوقف، وترجل هو من السيارة على وعد أن ينتظرهم هناك حتى عودتهم من شبام، وهمَّ الحارسان بالنزول لمرافقته، غير أن الرئيس الحمدي نسف الفكرة من جذورها، متعللاً بأن وجودهما بالميري (البزة العسكرية) سوف يلفت الانظار، ولم يكن أمام أي منهم فسحة للاعتراض.

كان ترك الرئيس في الخلاء بلا مرافق ولا راحلة مخاطرة كبيرة غير محدودة الأضرار على النظام وأمن الدولة، لهذا انطلق السائق أحمد متاش بسرعة جنونية آملاً أن يختصر الزمن ما أمكن لينهي هذا الكابوس سريعاً، ولو أنه كان جزءاً من رالي (سباق السيارات) لما خرج منه فائزاً بأقل من ميدالية برونزية، بينما تشبث القاضي الكهل بما حوله دون أن يبدي اعتراضاً أو ينبس ببنت شفه، متفهماً دقة الموقف، وهو شخصياً من كان يكيل النصائح للرئيس قبل وقت وجيز، ويحتج عليه أن يكتفي بجنديين فحسب، ثم ها هو يضعه في أحرج الظروف، ويتركه يواجه مصيره وحيداً، ولقد كان الوضع باختصار أشبه بمشهد من لعبة البيضة والحجر الخطرة.

وصل القاضي إلى شقيقته سالماً غير أنه كان يتمنَّى من أعماقه ألا يسمع خبراً مشؤوماً في نشرة أخبار التاسعة مساء، أما بالنسبة لمرافقي الرئيس فقد كانت المفاجأة في انتظارهم عند وصولهم للمفرق، فالرئيس لم يكن هناك، وعلى مرمى أبصارهم لم يُشاهِدْ أحدهم أياً كان أو أي كائن حي يمشي على قدمين، فاستبد بهم الرعب، وبدت ملامح السائق أحمد متاش وكأنها قد تحولت إلى صورة مجسمة للذعر ذاته.

وأخيراً وبعد وقت قليل مرَّ عليهم كالدهر سمعوا صوتاً فتتبعوا مصدره، وهناك وجدوا مُزارعاً يعمل في أحد الجِرَبْ (حول أو حقل)، وقريباً منه كان الرئيس جالساً يقضم قطعة خبز (تسمى جحينه وهي من الأصناف الشعبية المحببة إليه)، ويشرب القهوة في حيسي (الحيسي بلهجة أهل صنعاء هو الكوب من الفخار)، وبالطبع فإن الرئيس الحمدي نفسه بدا وكأنه اندهش لرؤيتهم، وأظنه لم يكن يتوقع عودتهم بهذه السرعة، أما الفلاح حين شاهدهم يتنادون، ثم رأى الحارسين يهبطا إليهما، فقد شعر أن قدميه صارتا أكثر ليناً من الصلصال أو كأنهما أصبحتا مثل عودين من المكرونة المطبوخة، ليهتف بذهول ممزوج بالفرحة وهو يتهجى الكلمات كطفل في الثانية من عمره : أه .. ابراهيم.. الرئيس.. الله أكبر .. والله إنك ضيفي اليوم في القرية.

واعتذر له الرئيس الحمدي بلباقته المعهودة ليخبره بمودة طاغية وامتنان كبير قائلاً : أنت ضيفتني بأفضل ما أحب من الأكل بدون ما تعرفني، وأنا مشغول عندي أعمال كثيرة في صنعاء، كثَّر الله خيرك إذا أردت شي اطلع إلى ثلا وبلغهم يكلموني في زيارتي القادمة.

ولم يسع الفلاح أمام هذا المنطق إلا أن يهتف بحرارة : الله يحفظك ويخليك لنا.

وهكذا تحاشى الرئيس حدوث مذبحة وشيكة في دار الفلاح، مذبحة قد تراق فيها من الدماء بأكثر مما سالت منها في دير ياسين، وضحاياها حتما هي مواشي المزارع الذي كان ينوي إقامة مأدبة عظيمة على شرف الرئيس الذي لا يتردد البسطاء أن يفتدوه بأرواحهم لو استطاعوا.

[خارج الشهادة]

لم يكن ابراهيم مستهتراً بالحياة بقدر ما أنه كان ممن لا يخشون الموت، ومع ذلك لم يكن ذلك اليوم آخر أيامه، بل بعد عامين تقريباً من هذه الحادثة، كما أننا نعلم أن رحلته إلى الخلود بدأت من منزل أحمد الغشمي وليس من مفرق شبام، ولو أنَّ أحمد الغشمي أدلى بتصريح قبل أن يدلف أبواب جهنم لقال أنه حرم صديقه حتى من أن ينعم بالاستقرار في حضن والديه في حياة الأبدية حيث أوصى ابراهيم (أخيه الوالد محمد محمد الحمدي وصديقه الغشمي) أن يُدفن هناك في قبة شرف الدين حيث يرقد رفات والديه، وحيث يدفن أنبغ وأنجب رجالات ثلا ومدرستها العريقة، فالمكان أحد ملاحق تلك المدرسة الدينية التاريخية التي يربو عمرها على خمسة قرون هجرية كاملة، ولسوف يبرر الغشمي اصراره ذاك على دفن جثمان صديقه في مقبرة الشهداء بصنعاء بأنه نتيجة خشيته أن تنقلب أسرة الحمدي عليه بعد تسلمهم لجثماني ابراهيم وأخيه عبدالله، فترفض دفنهما إلا مع الغرماء (القتلة) كما يفعل ذوي القتلى من أبناء القبائل عادة، وكان الغشمي على رأس تلك القائمة بلا شك. [الكلام هنا للكاتب].

لكن ما يجدر ذكره قبل الختام أن مكان قبر الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي المفترض إلى جوار والدته ظل شاغراً لسنوات طويلة حتى ملأه جثمان أستاذه القاضي محمد الشماحي نفسه، (رحمهم الله جميعا).

وجميعنا على موعد مع المزيد من ذكريات سعادة السفير.